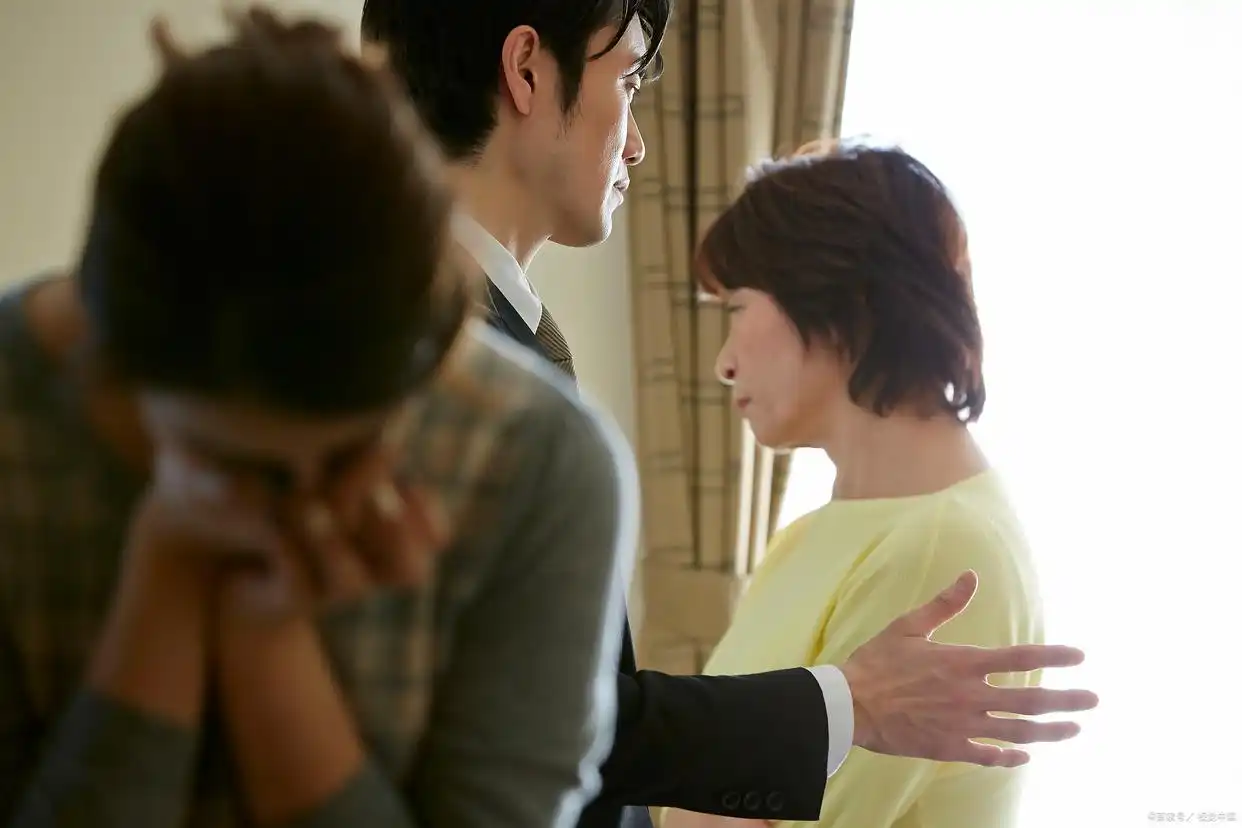

当婚姻走到尽头:如何在不伤害孩子的前提下做出选择?

作为从事家庭教育咨询15年的教师,我常遇到这样的深夜来电:"李老师,我每天看着孩子睡着的脸就掉眼泪,这段婚姻真的撑不下去了,可孩子怎么办?"话筒那头的哽咽,往往承载着比离婚协议书更沉重的自责。

一、重新理解"完整家庭"的神话

上周辅导的六年级学生小航,在作文里写道:"爸爸妈妈假装开心的样子,就像我考试不及格还硬说'没关系'。"这个敏锐的比喻揭示了我们常忽视的真相:孩子需要的从来不是形式上的家庭完整,而是真实的情感流动。

心理学研究显示,长期生活在高压婚姻中的孩子,出现焦虑症状的概率比单亲家庭高37%(Smith, 2019)。当夫妻间只剩下冷漠或争吵时,那个"为了孩子"的坚持,反而可能成为伤害孩子的钝器。

二、评估婚姻的"可修复性"

建议用三个月时间进行婚姻"体检":

1. 冲突记录本:用不同颜色标注日常矛盾(红色-原则问题/蓝色-生活习惯)

2. 情感温度计:每周选固定时间进行深度对话(避开睡前和餐后)

3. 第三方视角:邀请信任的长辈或咨询师观察家庭互动

去年有位家长通过这种方法发现,80%的矛盾其实源于育儿理念差异。当他们建立"育儿委员会"制度后,婚姻关系得到显著改善。

三、离婚决策中的"儿童优先原则"

若决定分开,请遵循:

- 时空连续性:保持孩子生活轨迹稳定,转学等重大变动应间隔半年以上

- 情感锚点:保留孩子熟悉的物品,如床头灯、睡前故事书等

- 共同养育公约:书面约定不在孩子面前否定对方,重要节日共同出席

我见证过最成功的案例,是离婚后父母仍每周一起带孩子去原家庭常去的图书馆。那个孩子现在上大学了,笔记本里还夹着父母分别写给他的"双份鼓励便签"。

四、帮助孩子理解的沟通技巧

根据不同年龄段调整表达方式:

- 3-6岁:用积木游戏演示"爸爸妈妈要住在不同房子"

- 7-12岁:通过绘本《我的家有两个房子》开启对话

- 青春期:坦诚分享感受,允许孩子表达愤怒

重要原则是:强调"关系的改变"而非"关系的结束"。就像学生小敏说的:"虽然爸爸妈妈分开了,但他们对我的爱像乘法,不是除法。"

五、重建亲子关系的实践路径

- 情绪观察日记:记录孩子行为异常的时间规律

- 过渡性仪式:如准备"传话小熊"作为情感纽带

- 专业支持系统:定期与学校心理老师沟通

记住,孩子恢复的核心是感受到持续的爱与安全。正如我在家长会上常说的:"离婚结束的是夫妻关系,亲子关系永远在线。"

站在教室窗前看着孩子们嬉戏时,我常想:或许父母们要学习的,是如何把离婚这场"情感地震"转化为孩子生命中的"断层生长"。当你能平静地对孩子说:"这是我们大人的决定,不是你任何行为造成的",这份清醒的担当,才是给孩子最好的成长礼物。

暂无评论