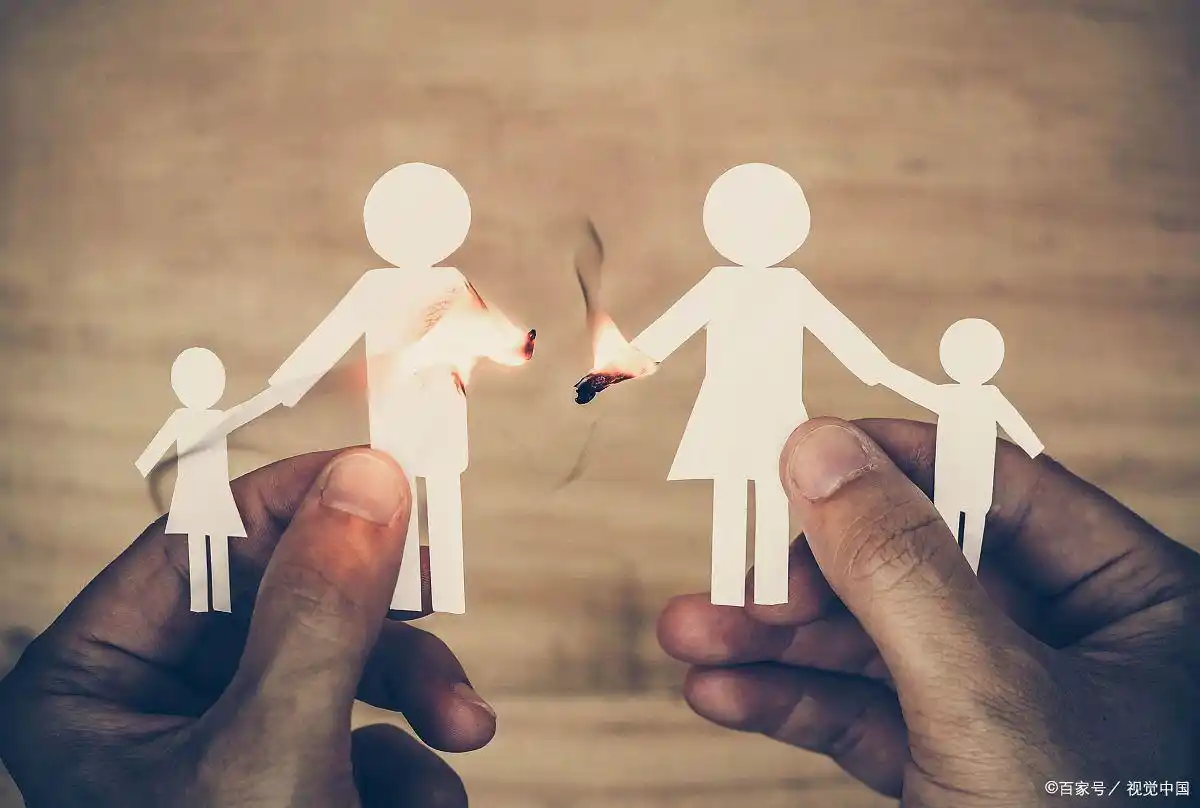

婚姻中孤独感的表现:当亲密关系变成情感孤岛

作为从业15年的婚姻家庭咨询师,我见证过太多表面光鲜的"模范夫妻"在咨询室里崩溃:"我们从不吵架,但就像两个合租的室友"、"他每天准时回家,可我感觉比单身时更孤独"。这种婚姻中的慢性孤独感,往往比激烈的冲突更具破坏性。今天我们就来解码这种"关系中的孤独"的典型表现。

一、对话停留在事务性层面

"明天记得交水电费""孩子家长会你去"——这样的对话成为日常主线时,关系已经亮起黄灯。健康的婚姻需要至少30%的情感性对话,比如"今天那个提案让我很焦虑""你上次说的那本书让我想到..."。当夫妻沦为纯粹的生活合伙人,情感连接就在悄然断裂。

二、回避深度眼神接触

观察夫妻的微表情总能发现端倪:用餐时紧盯手机屏幕,并肩而坐时眼神刻意避开,这些细微的回避行为都是心理防御机制的外化。有位来访者曾说:"我不敢看他的眼睛,怕看到里面的冷漠,更怕看到和我一样的痛苦。"

三、社交账号呈现"双重人生"

朋友圈里晒着全家福,私密小号却发着晦涩的歌词;在共同好友面前挽着手,独处时却各刷各的短视频。这种公开表演与私下疏离的反差,会加剧"无人见证真实自我"的孤独。就像一位妻子苦涩的形容:"我们合演着婚姻这场戏,观众都以为我们很幸福。"

四、身体接触沦为仪式

当拥抱变成进门时的规定动作,性生活变成日历上的待办事项,亲密关系就退化为空洞的仪式。触觉是人类最早发展的感知系统,但很多夫妻的肢体接触频率甚至低于同事间的社交礼仪。有位丈夫的话很典型:"她就在我触手可及的地方,却像隔着防弹玻璃。"

五、独自消化重大情绪

失业、疾病、亲人离世...这些本应共同面对的人生危机,却选择独自承受。有位癌症康复期的来访者说:"化疗时他全程陪护,但我们从没聊过'如果我不在了'这个话题。"这种默契的回避,往往源于更深层的恐惧——害怕暴露脆弱会打破关系平衡。

六、发展替代性情感寄托

把宠物当孩子倾诉心事,在游戏公会里寻找存在感,甚至对健身教练产生依赖...这些转移行为本质上都是对婚姻失望的补偿机制。需要警惕的是,当虚拟世界的情感反馈持续优于现实关系,孤独感会形成恶性循环。

婚姻修复的三个突破口:

1. 建立"脆弱时间":每周留出15分钟专门分享那些"不太重要但很想告诉你"的琐碎感受

2. 重启身体记忆:从每天10秒的背后拥抱开始,重建非性接触的安全感

3. 创造共同记忆点:每月尝试一件双方都不擅长的新鲜事,打破固有互动模式

真正可怕的不是孤独本身,而是习惯用婚姻的形式包装孤独。当你能在亲密关系中诚实地承认"此刻我很孤独",反而可能找到真正的连接起点。记住,所有值得经营的关系,都要经历几次"重新爱上对方"的过程。

暂无评论