家庭时间分配的艺术:当"陪孩子"遇上"陪老公"

2025年09月15日

一、讲台上的观察:那些疲惫的母亲们

上周家长会后,李女士红着眼眶留在最后:"王老师,每天辅导完孩子作业都快十点了,丈夫抱怨我半年没和他好好说话...可孩子才三年级啊!"这样的场景在我的教学生涯中已不是第一次出现。当"母亲"和"妻子"的角色在时间线上短兵相接,许多女性都陷入类似的焦虑。

二、时间争夺战的深层逻辑

1. 社会时钟的隐形压迫

我们常不自觉地接受着"育儿必须亲力亲为"的完美妈妈叙事,却忽略了0-3岁婴幼儿期后的亲子互动完全可以是"高质量而非高时长"。心理学研究表明,每天30分钟全身心陪伴的效果远胜于3小时心不在焉的相伴。

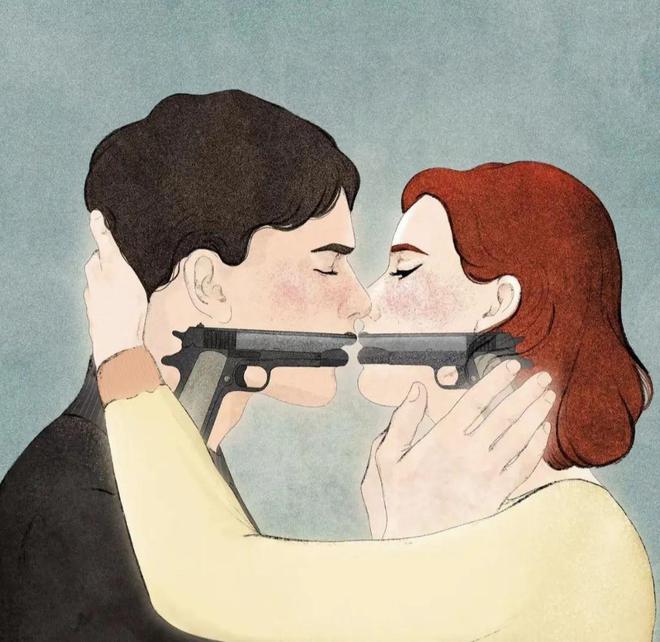

2. 婚姻关系的"慢性缺氧"

北京师范大学婚姻家庭研究中心数据显示,孩子入学后夫妻单独相处时间平均下降72%。就像我常对学生家长说的:"婚姻像盆栽,定期浇水才能避免枯萎。"

三、破解困局的三个阶梯方案

第一阶:建立家庭时间公约

- 设置"黄金90分钟":孩子入睡后的专属夫妻时间

- 推行"周末角色轮换制":单周重点陪孩子,双周安排夫妻活动

- 创造"三方共处"场景:家庭烘焙、户外徒步等融合性活动

第二阶:重构陪伴质量评估体系

建议家长用"3E标准"衡量陪伴质量:

- Engagement(投入度):是否全神贯注

- Energy(能量值):双方是否愉悦

- Effectiveness(有效性):是否达成情感联结

第三阶:打造支持系统

- 善用"代际养育":让祖辈参与接送孩子等事务性工作

- 建立"家长互助联盟":轮流照看多个孩子创造自由时间

- 开发"爸爸专属领域":如体育运动类亲子活动自然移交丈夫主导

四、教室里的启示录

记得班上有个总是笑容明媚的女孩,她的母亲曾分享秘诀:"每周三晚上雷打不动是我们的约会夜,孩子由外婆照顾。结婚十年,我们依然保持恋爱时的电影院会员卡。"这个案例生动说明:健康的夫妻关系本身就是给孩子最好的情感教育。

作为教育工作者,我始终相信:平衡的艺术不在于时间等分,而在于让每一段关系都获得它需要的养分。当母亲们学会在责任与自我间划出界限,整个家庭系统反而会焕发更旺盛的生命力。

暂无评论