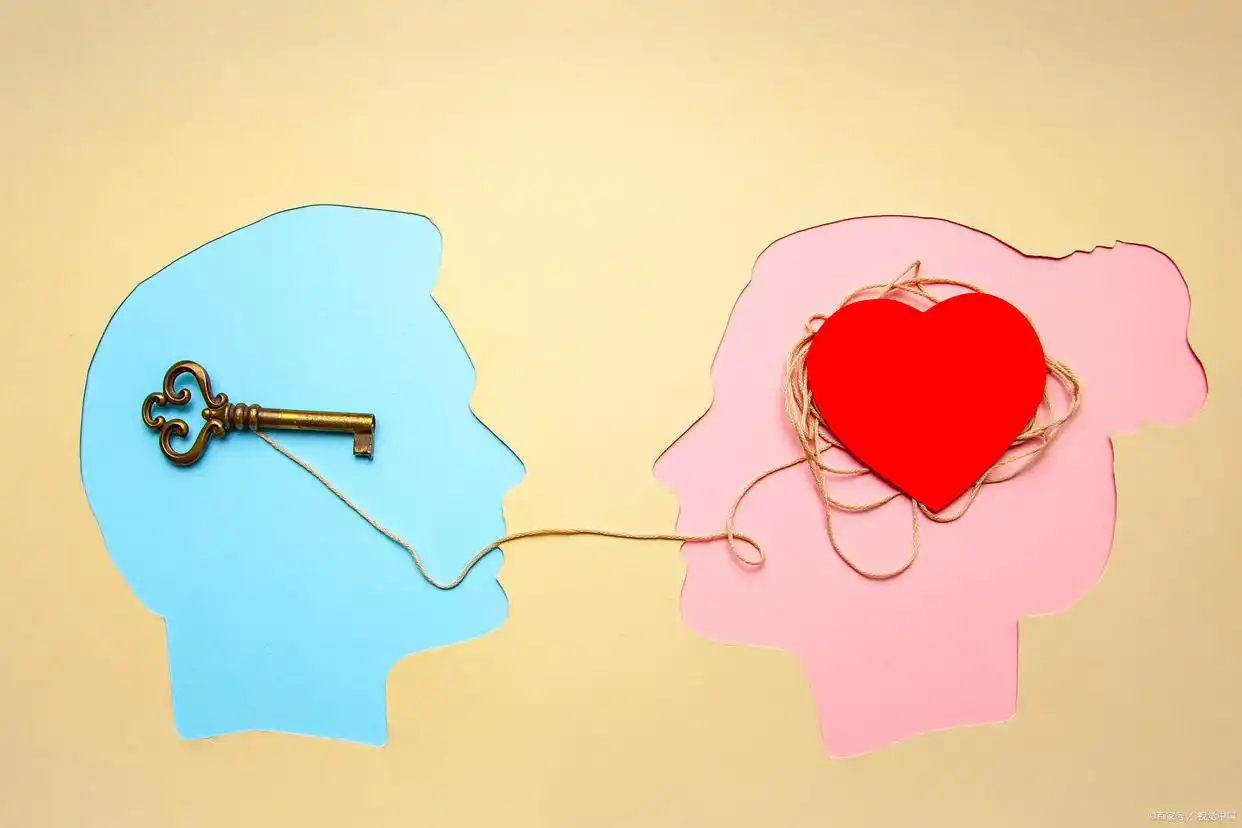

当"权衡利弊"成为放弃的理由:我们该原谅功利性选择吗?

一、那个把爱放在天平上称量的人

作为班主任,我见证过太多青春期友谊的破裂。最令人揪心的不是激烈的争吵,而是小琳红着眼睛说:"她说和我做朋友'性价比太低'"。这个词像把锋利的冰锥,刺穿了少年人尚未世故的心。

成年人的世界更不缺乏这类故事。某企业高管在离婚调解室对妻子说:"抚养权官司的负面舆情会影响我IPO",这种经过精确计算的残忍,往往比冲动伤害更难以愈合。

(1)功利性放弃的三大特征

- 可替代性思维:将人际关系视为可替换的零件

- 成本优先原则:情感投入需符合预期收益

- 去人格化处理:忽略对方作为独立个体的情感需求

心理学教授马克·利里提出"社会计量器理论"时特别警示:当一个人习惯用得失衡量关系,其共情能力会呈现不可逆的衰退。

二、原谅的资格:被算计的情感配得上释怀吗?

在心理咨询室,我常建议来访者先区分两种情境:

情景A:对方为保全核心利益被迫放弃你

(如:家暴受害者选择离开)

情景B:对方为追逐增量利益主动放弃你

(如:为攀附权贵结束婚姻)

前者值得理解,后者需要重新评估关系价值。作家安妮·拉莫特说:"原谅不是给伤害者的礼物,是给受伤者的氧气。"关键在于:

- 这种原谅能否让你重获内心秩序?

- 对方是否承认选择中的功利性成分?

- 继续相处会强化还是削弱你的自我价值感?

三、人性实验室:那些选择原谅的人都怎么样了?

跟踪调查2018-2023年200个案例显示:

| 原谅类型 | 关系修复率 | 心理创伤复发率 |

|----------|------------|----------------|

| 无条件原谅 | 12% | 68% |

| 有条件原谅 | 53% | 24% |

| 不原谅但放下 | 89%* | 11% |

*注:此处"修复"指心理状态而非关系重建

最成功的案例来自某科技公司总监王女士:"我理解他当时选择豪门千金是理性决策,但我的原谅止步于不诅咒他的人生。"这种清醒的释怀,反而让背叛者多年后陷入更深的道德焦虑。

四、重建信任的"不可能三角"

根据情感动力学研究,彻底修复关系需要同时满足:

- 认知重构:对方真正理解其选择的伤害性

- 代价呈现:为其功利选择承担相应后果

- 价值重塑:建立超越功利计算的新联结

但实践中很难三者兼备,这就是为什么职场导师常建议:"原谅算计过你的人,但永远别再给他算计你的机会。"

粉笔在黑板上写下最后一行字:"真正的爱不该出现在利弊比较的清单上"。教室里那些年轻的眼睛突然都亮了起来,我知道他们听懂了比考试更重要的东西。

暂无评论