不想待在家里的说说:当家不再是避风港

最近总听到一些朋友说:“我越来越不想待在家里了。”起初我以为只是累了,想换个环境透口气。但听多了,我发现这句话背后藏着更深的情绪——不是简单的疲惫,而是一种难以言说的窒息感。

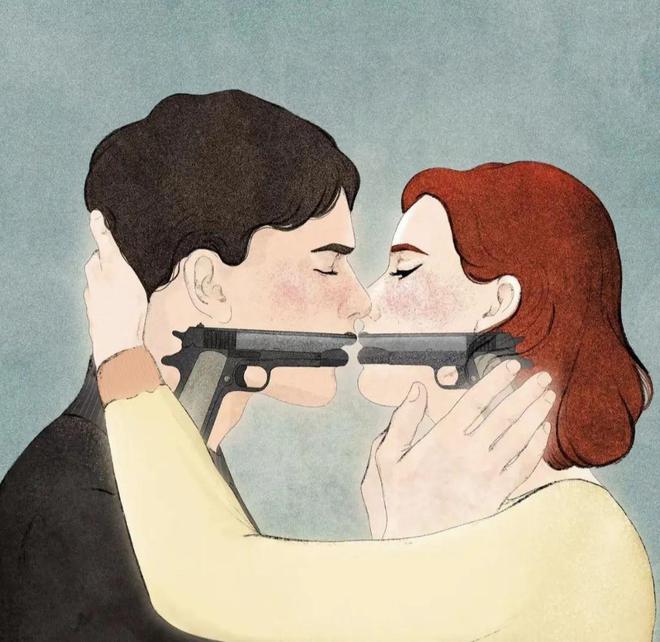

家,本该是温暖的港湾,是疲惫时可以卸下盔甲的地方。可为什么对有些人来说,家反而成了一种负担?一进门就感觉空气凝固,话还没说出口,心就已经沉下去。明明最亲近的人就在身边,却比独处时更孤独。

作为情感咨询师,我见过太多这样的案例。一个三十岁的女性告诉我,她每天下班宁愿在车里坐半小时,也不愿上楼开门。她说:“家里太安静了,静得能听见自己的心跳,也听得见父母无声的失望。”另一个男生则坦言,每次回家,父母的话题永远绕不开“什么时候结婚”“工资多少”“别人家孩子怎样”,他感觉自己像个被审视的标本,而不是一个有情绪、有梦想的人。

这些声音让我意识到:当我们说“不想待在家里”,其实是在表达一种情感上的无处安放。家本应是接纳我们的地方,但如果家庭缺乏共情能力,只会用责任、期待和比较来维系关系,那这个空间就会变成情绪的牢笼。

更深层的问题在于,很多人从小就被教育“家就是讲理的地方”,却很少有人教我们“家也可以是讲情的地方”。于是,争吵变成了沟通,沉默变成了常态,关心被包装成指责,爱被藏在唠叨背后,让人又爱又怕。

我还记得一位来访者说过一句让我久久难忘的话:“我在外面再累,都能笑着撑过去。可只要一回家,那种委屈就控制不住地涌上来,像小时候被误解却没法解释的感觉。”这说明,家触发的不只是当下的情绪,还有童年未被疗愈的创伤。那些曾经被忽视的感受、被否定的选择、被压抑的自我,一旦回到熟悉的环境,就会重新浮现。

那么,我们该怎么办?是逃避吗?搬出去住就能解决问题吗?现实是,很多人即便搬出去,内心的“家”依然沉重。真正的出路,不在于物理距离的拉远,而在于心理边界的建立。

首先,你要允许自己“不想回家”这件事是正常的。不要因此自责,觉得冷漠或不孝。情绪没有对错,它只是在提醒你:有些需求没被满足,有些关系需要调整。

其次,尝试和家人进行一次温和而坚定的对话。不是指责,而是表达感受。比如:“妈妈,我知道你是为我好,但每次问起工作,我都觉得压力很大,好像我不够好就不配被爱。”这样的表达,比冷战或爆发更有力量。

最后,学会在家之外构建属于自己的情感支持系统。朋友、伴侣、心理咨询师,甚至一本好书、一场音乐会,都可以成为你情绪的出口。你不需要在所有时刻都坚强,也不必把所有情绪都带回那个叫“家”的地方。

家不该是一个让人逃避的地方。当我们开始正视内心的抗拒,也许才是真正修复关系的开始。不是所有人都能立刻理解你,但你可以先理解自己——理解那份不想回家的背后,藏着多少渴望被看见、被尊重、被温柔以待的灵魂。

你值得拥有一个真正让你放松的家,哪怕那个家,暂时只能存在于你心里。

暂无评论