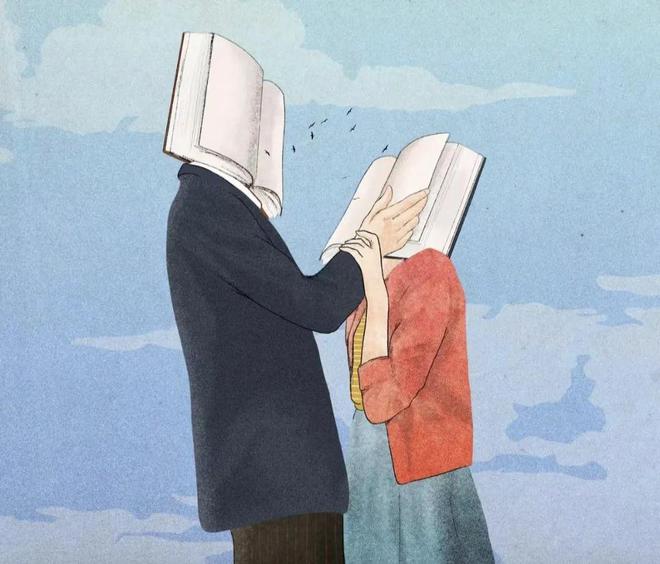

权衡利弊后的爱情,真的不够纯粹吗?

站在讲台二十余年,我见证过太多学生将恋爱谈成一道数学题。上周批改《社会心理学》课程作业时,有位研究生用博弈论模型论证"为什么现任男友是最优解",让我想起2003年那届总爱背诵《致橡树》的文科班——两代人的婚恋观碰撞,恰似浪漫主义诗歌与大数据算法的隔空对峙。一、爱情经济学:当代青年的生存策略某次课后,穿职业套装的女生拦住我:"老师,我列了婚前协议清单,您能帮看法律漏洞吗?"她手机里的共享文档详...